若手社員が切り拓くふるさと納税の可能性

一般的に「ふるさと納税」というと個人が自治体に寄付をする「個人版ふるさと納税」が連想されると思いますが、それに加えて2016年から法人版ふるさと納税として「企業版ふるさと納税」が制度化されています。どちらの制度も地方創生・地域再生のための財源を創出するためにあるのは変わりません。ユーメディアでは、様々な地域の活性化を担う中で、課題のひとつであるこの「財源の確保」のために、ふるさと納税サポート事業を行っており、若手社員が本質と向き合いながら日々自治体と企業のハブとなる役割に奮闘する姿を追いました。ふるさと納税が、自治体や企業の双方にとって持続可能な手法になるには?制度活用の可能性を考えます。

取材した若手メンバー

(写真左から時計回りに)

・地域ブランディング事業部 小笠原 駿

・地域ブランディング事業部 熊谷 流伽

・地域ブランディング事業部 鈴木 隼人

・メディアクリエイション部 杉山 愛

目次

1.ふるさと納税を通じた地域の魅力発信

・体制構築までのプロセスとそこで見出した当社の強み

・地域ブランディング事業が軸となるプロモーション

2.自治体と企業がふるさと納税を通じて地域に起こせるインパクト

・自治体と企業の想いが重なった瞬間

・自治体と企業の双方がWin-Winである姿とは

3.地域と企業のハブとして。新共創拠点「MEDIUM」の活用を考える。

1.ふるさと納税を通じた地域の魅力発信

個人版ふるさと納税には様々な役割がありますが、地域の魅力を掘り起こし、注目を集め、地域に誇りを醸成する手段でもあると考えます。当社が強みとしている「地域ブランディング」や「地域メディア運営」の事業を最大限に活かして貢献できるのではないかと、新たに事業を立ち上げました。当社の特徴を生かした社内での体制や仕組みづくりを手探りながらも形作ってきた若手社員3名(小笠原・杉山・鈴木)に話を聞きました。

体制構築までのプロセスとそこで見出した当社の強み

小笠原 個人版ふるさと納税は、自治体の中間業務実績のある新朝プレスさんと事業体制をつくっています。東北地域は当社がフロントを担わせていただき、新朝プレスさんには返礼品の受発注の管理をお願いしています。私たちは、より地域に近い中間事業者として、東北地域の自治体の返礼品の商品開発や、「楽天」「ふるさとチョイス」など個人版ふるさと納税のWebサイトページの制作・運営、そして、寄附額向上を目指すプロモーションの企画と運営を担っています。

当初はとにかくサイトを充実させることに必死で、目的の「自治体の寄付を集める」ことが後手になってしまっていた時期もありましたが、年末商戦やポイント改定、アクセス向上に向けたレビューキャンペーンなど販促企画を立案し戦略的アプローチを仕掛けることもできるようになりました。

杉山 その一つとして、Webサイトの分析を、私と同じマーケティングチームのメンバーが担当しています。SEO対策やサイト改善に活かしていくために、来訪者の情報や、どんな商品が売れているのか、離脱率やリピート率、時期による影響、どんな情報やキーワードから流入しているのかを分析しています。

私自身は、写真撮影やバナーの制作部分を担当しています。当初は小笠原さんから大量のリストが届いて、バナーをつくるところからスタートしました。

小笠原 手探りでも、一人ひとりが自身の強みを活かせる効果的な手法を模索して、自身の領域を少しはみ出しながら社内のリソースを掛け合わせて、事業を作り上げていくことができるのが、ユーメディアらしいなと思いますね。杉山さんのバナーのおかげで、サイト全体の雰囲気もより良くなったと思います。

杉山 バナーの1枚で最終的に消費者の目にとまるかの勝負なので、改めて自身の役割の重要性を感じています。大量のバナー制作をとにかく捌くだけの頃もありましたが、今は「これは主力商品だから改善しましょう!」と言う提案もしています。

小笠原 あと、Webサイトのターゲットに置いているのは、“仙台市”の方を中心にしています。それは、過去の涌谷町の寄付実績を調べると、東京の次に、仙台が多かったので、知っている自治体への寄付や観光に出かけやすいことも動機としてあるのではという仮説から来ています。実際に最近行ったレビューキャンペーンでは投稿者の3分の2が仙台市の方でした。

当社の強みやネットワークを活かした商品開発やプロモーション

小笠原 当社で個人版ふるさと納税という手法・ノウハウがまだあまりない中で、まずは、個人版ふるさと納税の返礼品や自社のECサイトで商品を提供している地元企業の方にもいろいろ教えていただきながら商品を提供いただいていました。訪問を重ね、関係性も築かせていただく中で、さらに寄付につなげるため、商品や企画に変化をつけたいと思い、新しい商品や企画を一緒に考えさせていただくようになりました。返礼品に選ばれると一緒に喜びを感じます。

杉山 商品の掲載に限らず、新米やバーベキューなどの特集を組んだり、「天平ろまん館満喫コース」の造成、レビューキャンペーンなど、様々な施策を実施して、実際に涌谷町の寄付金額の増加につなげることができました。

鈴木 私からは、自治体のプロモーションを支援させていただいた事例をひとつご紹介します。宮城県美里町から、関西圏にPRしたいというご相談をいただきました。最終的に、『Leaf』という京都府の地域情報誌に広告を1ページ、誌面とWeb版で出させてもらいました。これは、当社のグループ会社で「せんだいタウン情報S-style」を発行している(株)プレスアートが加盟している「タウン情報全国ネットワーク」を活用して実現しました。

https://www.leafkyoto.net/231010-misatomachi-furusato/ (「Leaf KYOTO」Webサイト)

クリエイティブは世界農業遺産「大崎耕土」を打ち出し、自然が生み出す食の恵みを魅力として伝えました。以前、大阪で物産展を開催したときに、来場者の方から「宮城って水がおいしいよね」「水がおいしいからご飯もなんでもおいしいよね」という声が多くて。それを思い出して、美里町のPRをするなら「水」かなと。美里町は世界農業遺産「大崎耕土」でも有名なので、そこも織り交ぜながらPRのクリエイティブを決めました。実際に京都の方からの寄付につながり、当社のネットワークを最大限活用できた事例だと思います。

小笠原 当社を知ってくださっている地元企業の方が「ユーメディアとぜひ一緒にやりたい」と言ってくださることもあります。

鈴木 宮城県内でふるさと納税の仕事をやっていく中で、地元企業であることの強みは活かしていきたいと思います。

2.自治体と企業がふるさと納税を通じて地域に起こせるインパクト

以前、当サイトのMAGAZINEにて、企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム『river(リバー)』東北支社を当社が担うことの意義や展望を語った記事を公開しました。

MAGAZINE:わたしたちの、これからの「共創」 ~「企業版ふるさと納税」で地域と企業をつなぐ~(U-MEDIA MAGAZINE)

この記事がきっかけで当社を志望し昨年入社した社員(熊谷)が、今は企業版ふるさと納税のコアメンバーとして活躍しています。担当した企業版ふるさと納税の事例やストーリー、得られた実感値などを聞きました。

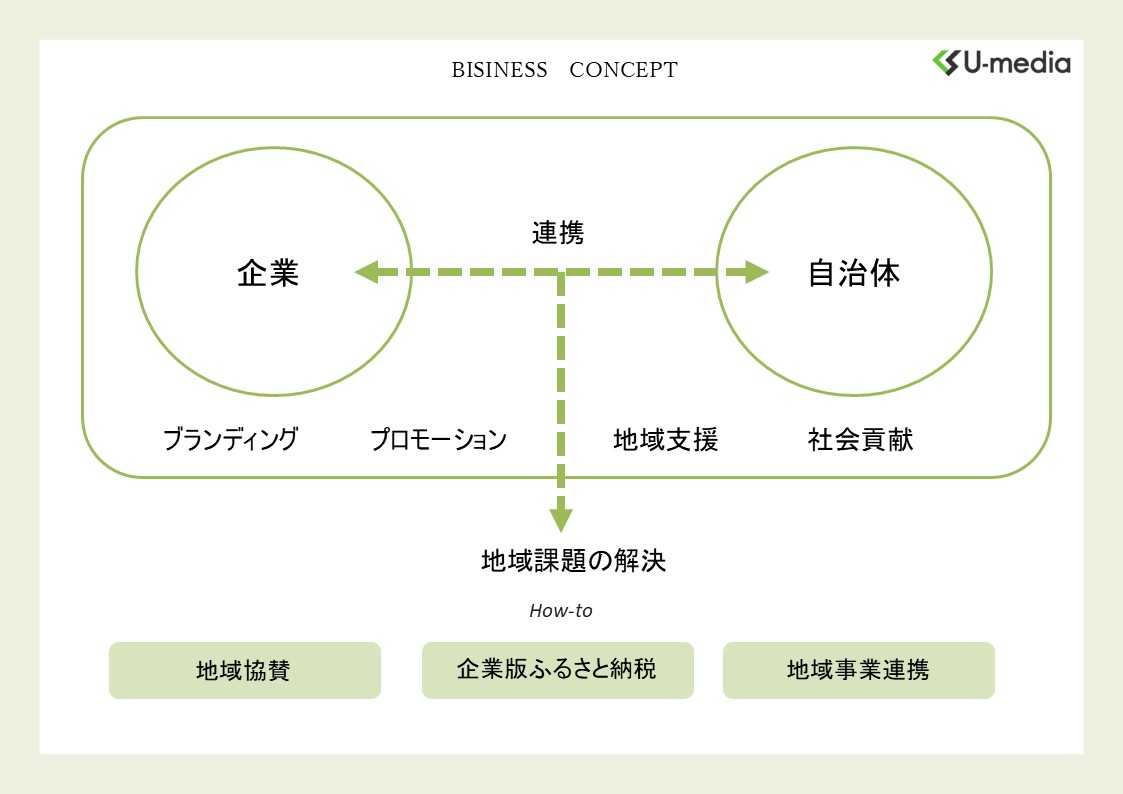

はじめに、企業の皆様にもお見せしている企業版ふるさと納税での当社の役割や立ち位置を整理した図をご紹介します。

当社はこれまでも東北の課題に向き合い、自治体や企業とともに解決策を見出し、事業を通じて地域を活性化することをミッションとしてきました。企業版ふるさと納税では、自治体の「課題」と、企業側の「社会貢献したい」という思いどちらにも触れ、地域と企業の隣で伴走してきた当社としての強み・役割を最大限に活かしています。

自治体と企業の想いが重なった瞬間

熊谷 ご紹介したい事例がいくつかあります。1つは、宮城県涌谷町の事例です。先日、2月13日に涌谷町の城山公園で桜の植樹式が執り行われました。地元の涌谷高校の学生が授業の一環で、未来の桜を守ろうと植樹プロジェクトを涌谷町に提案、企業版ふるさと納税を活用してその提案を実現するに至りました。自分自身も寄付が決まるまではあまり実感がなかったのですが、実際に現場で、涌谷高校の生徒さんと先生、涌谷町長、副町長、企業の方、地元メディアが集まった光景を目にして、その注目度からインパクトのある活動ができたのだなと思って感動しました。

河北新報:返礼品は桜の記念植樹 宮城・涌谷高生がふるさと納税寄付額アップ目指し町に提案

仙台放送:サクラの名所に迫る危機 未来のために植樹を 高校生のアイデアが実現「大きく育って」〈宮城・涌谷町〉

企業側の希望には「企業版ふるさと納税を活用して継続して地域へ貢献をしていきたいから、今回の取り組みも世の中に広く発信していきたい。一緒に積極的な発信をしてくれる自治体さんに寄付をしたい」ということがありました。自治体の担当者さんの意欲も高くて、今回も一緒に調整などに動いていただきました。町も報道されることで、課題提起などにもなる等、自治体の思いと企業の思いがすり合ったことで実現したプロジェクトになります。

また、動画でご覧いただきたい素敵な事例がもうひとつあったのでぜひ紹介させてください。宮城県東松島市の事例です。動画は、(株)プラスト様が寄付をするにあたり、現地に視察に行ったときの様子を自社で動画にして、社員教育や会社の広報に活用されているそうです。

【実績報告】株式会社プラスト様から宮城県東松島市へ200万寄付、贈呈式が行われました!(river公式サイト)

当社の役割は、これに限らず、オンライン企業版ふるさと納税寄付サイト『企ふる』のページのコーディネートもさせていただいています。岩手県大船渡市の事例では、地域の方と一緒にプロジェクトをつくるところから関わらせていただき、寄付ページを制作しました。『企ふる』は、全国の企業に向けて自治体のプロジェクトを発信できるサイトで、実際に寄付にもつながっています。

自治体と企業の双方がWin-Winである姿とは

当社は2月17日に、山形銀行様と企業版ふるさと納税の総合支援に関するパ―トナー契約を結びました。共に、自治体への企業版ふるさと納税の活用推進を行っていきます。地域を盛り上げるモデルのひとつになるような、企業版ふるさと納税の使い道を生み出したいですし、自治体からも期待いただいていることを感じます。

【プレスリリース】「株式会社ユーメディア」は、地方創生応援税制 (通称:企業版ふるさと納税)の総合支援に関するパートナー契約を 「株式会社山形銀行」と締結します。

自治体と企業の思いが重なりマッチングできるかという部分で、お互いが納得できるwin-winのストーリーを見出すことが当社の役割になります。自治体からの期待値が高い一方で、ただ寄付をするだけでは企業側のメリットが生み出しにくいのが正直あると思います。ただお互いに条件を提示しあってマッチングするのではなく、寄付によって、企業はどう事業につなげられるのか、どの部分によい影響を与えるのか、もっと描けるようになりたいです。企業版ふるさと納税は「地方のための寄付」という内閣府の定義があるものの、企業側が持続可能な形で寄付ができないと継続性もないので、事業との紐づけや社会的利益の創出につながることも見据えながら、自治体と企業の関係性をつくることにトライしていきたいです。

今トライしていることとして、企業向けのイベント開催があります。

企業が東北を強くする企業版ふるさと納税の活用とメリット(river公式サイト)

今まで、企業に向けて自治体がプレゼンをするマッチングイベントはよく行われているのですが、企業からは「プレゼンを聞いても自社がその自治体にどう貢献(寄付)できるのかイメージが沸かない」という声が多くあり、このイベントを企画するに至りました。タイトルも「企業が東北を強くする」としました。

仙台開催では20社の企業が参加してくださり、参加した企業からは「会社の広報や経営視点でのメリットもあるのだと気付き、もっと考えたいと思った」という声がありました。今後も、東北の企業とコミュニケーションを取りながら、寄付のカタチ(型)を見つけていきたいと思っています。

3.地域と企業のハブとして。新共創拠点「MEDIUM」の活用を考える。

熊谷 自治体の事業を一緒に考えさせてもらうことも事例として増やしていきたいですね。そこから、自治体の事業がひとつ出来上がり、当社の事業にもつなげられるといいなと思います。以前、イベントにお越しいただいたことがある農林水産省の方の話では、「農家の減少や担い手不足が深刻な問題で、米不足を引き起こしている要因でもある」と。例えば、そこに対して、農家さんの仕事を手伝いながら体験できる農業体験ツアーを企画して、課題解決に寄与できないかと考えています。

小笠原 私も「町の人になる!」くらいの気持ちで町に通っているので、地元企業や事業主の方のところにお伺いすると、「あ~来たんか~」「こういうことやろうと思っているんだけどどう?」って声をかけてくださるのがうれしいなと思います。

鈴木 あたたかいですよね。私も実際に試食させてもらったりして…。そうやって、自分でも味を確かめて、美味しいと思ったものを全国に広めたい。それが寄付につながり、また地元企業や事業主の方の活力になり、消費者が魅力的だと思う食材や商品づくりへの日々のエネルギーに少しでもなれば嬉しいです。

杉山 冒頭でも触れましたが、こうやってみなさんが商品を増やしてもらった積み重ねの後に、最終的にバナーの1枚で消費者の目にとまるかが勝負だと思っているので、私も売れたときはシンプルに一番嬉しい!結果を次につなげていきたいですね。

小笠原 今は、地元企業や事業主の方と、当社の2者で話をすることが多いですが、MEDIUM※を活用できたら、クリエイターや大学の研究者の方などを巻き込んで返礼品の開発をできないかと思っています。地元企業や事業主の方も巻き込んだつながりがうまれて輪が広がっていくといいなと。さらに、交流だけではなくて、その商品を使った料理をレストランスペースで提供したり、物産スペースで販売したりできたらよりいいですね。

※MEDIUM…(株)ユーメディアの旧印刷工場をリノベーションし8月に誕生する予定の共創スペース。オープンしてからも共創の場をステークホルダーの皆さんとともに柔軟に生み出していけるよう、みんなで育てていく場所になる予定。できることは可能性に満ち溢れています。

鈴木 産直みたいな。まちのPRのお手伝いがしたいというクリエイターさんに力を借りたり。

熊谷 もっと気軽に自治体と企業が出逢える場をつくりたいですね。MEDIUMがその東北の拠点になれたらいいのかな。

杉山 ここに来れば自治体の情報が全部わかる!とか、図書館の本を検索する機能みたいに、募集している事業が検索できるみたいな。東北の地図をパネルで置いて、そこに東北の綺麗な風景写真とかと一緒に「企業版ふるさと納税で地域を応援しましょう」みたいな展示もできたらすごくいいかもしれないですね。

下記フォームよりお問い合わせくださいませ。

編集後記

実感値をもって社員が一つひとつ事例を積み重ねている当社の、新たな伴走の形。地域の税源を増やすことに直接貢献していく。上流には「ひととちいきのミライをゆたかにする」というパーパスがあるので、自治体や企業のどちらかではなくどちらにとっても持続可能な手法を模索しています。返礼品の開発ひとつとっても、地域の誇りを醸成するプロセスをともに歩んでいきます。これは当社の地域ブランディング事業の根幹とも通ずるものであると思いました。まだまだ当社も制度も成長過程ではありますが、地方創生に貢献するふるさと納税の活用には多くの可能性があることを信じて、これからも日々奮闘してまいります。

提供価値へのリンク>https://www.u-media.jp/value/