障がいのある方とともにデザインで社会に力を。アートの活用が更なる地域活性に。

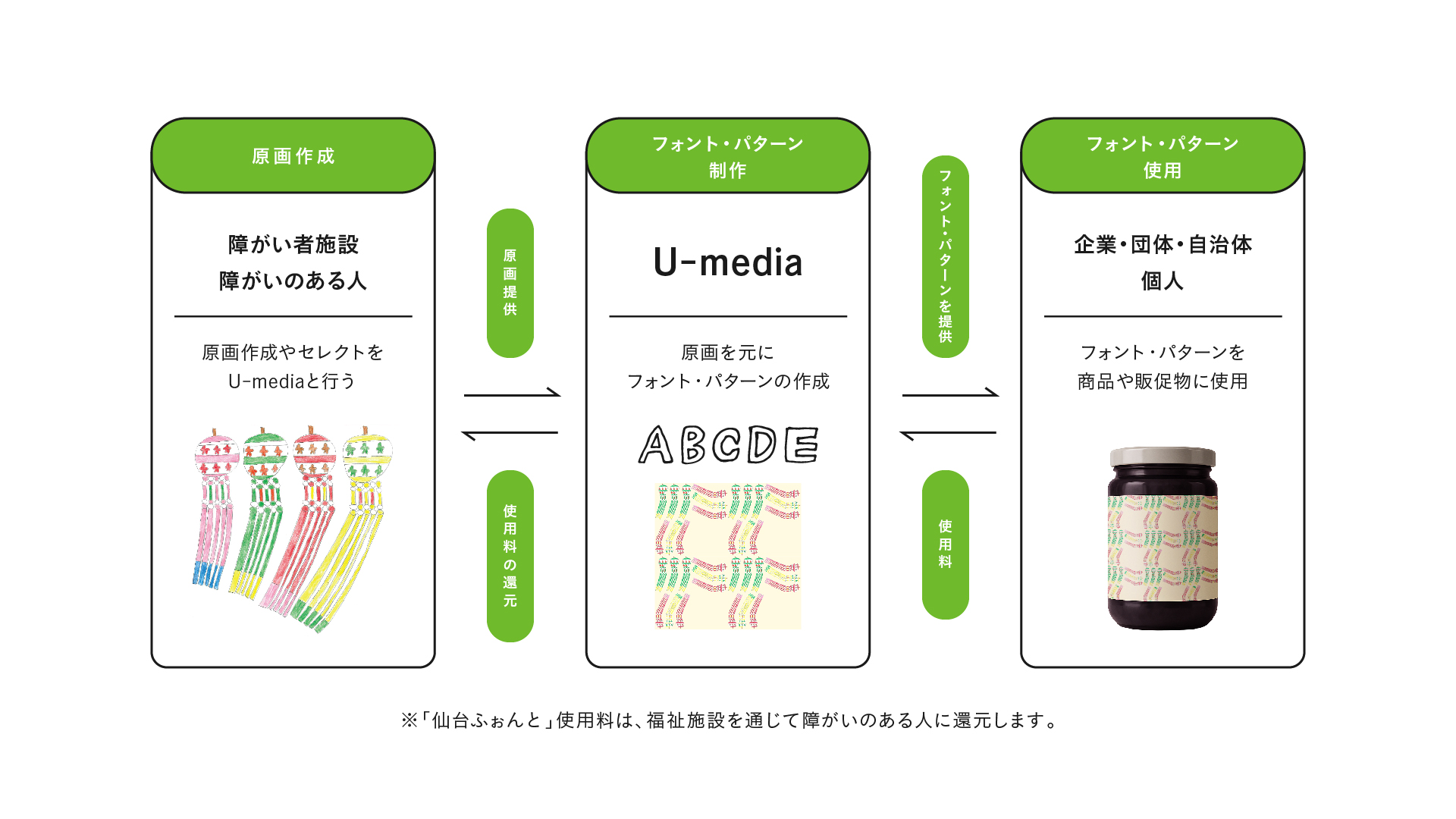

当社は4月末に『仙台ふぉんと』をリリースしました。障がいのある方が描いた絵や文字を基にパターン(図柄)やフォント(書体)を作り、企業や自治体に活用してもらうことで、障がいのある方の社会参画につなげる「ご当地フォント」の取り組みです。福祉と地域とビジネスを掛け合わせた新たな地域活性化のカタチで、そこから生まれる意識の変化や行動変容、つながりがあります。自分たちの体験をベースにこれから『仙台ふぉんと』の取り組みを地域に広げていこうと活動するメンバーがいます。手探りながらも「共創」という言葉の意味を実体験していった『仙台ふぉんと』リリースまでの道のりと、今後の活用について聞きました。

<取材メンバー>

メディアクリエイション部 執行役員 門脇 佐知

メディアクリエイション部 プランニングチーム 主任 阿部 奈穂

営業推進部 制作ソリューションチーム 副長 伊東 梓

目次

障がいのある方との“共創”が自分の言葉になるまで

門脇 取り組み自体を知ったのは、2023年の春頃にEPCーJAPAN※の販促研究会で、タカラサプライコミュニケーションズ株式会社様(以下、TSC様)が、『京都ふぉんと』の取り組みを始めたと聞いた時です。

当初、取り組みを聞いた時、フォントをつくるプロセスや工数が想像できなかったけど、TSC様に取り組みへの思いや意義を聞かせていただいた時に、障がいのある方と“一緒にフォントをつくる”その活動自体にすごく意義があるものなのだと感じました。

当社は、ダイバーシティなまちづくりを掲げる仙台市と共に、地域社会へ向けて、当社らしく、当社の強みを活かしてできることは何だろうか、と問い続けていて。もちろん、これまでお客様の課題を解決するプロセスで、ダイバーシティな観点を入れて解決していくことはありました。でも、私たちが持っているスキルをダイレクトに還元できる方法がなかなか見つけられずにいて。TSC様の取り組みを知った時、私たちが生業としている企画やデザインを活用して社会の福祉に貢献することができると思いましたね。これまでクリエイティブディレクションをやってきた阿部奈穂さんと、デザインができる伊東梓さんに声をかけたけど、最初はよくわからなかったところもあったよね?

※EPC-JAPAN・・・全国各地の地域を代表する、印刷企業15社による情報ネットワーク。

全国の中堅印刷企業14社は、常に人材・企画・技術などの情報を交換し合いながら、全国的な視野で研究開発を進めています。

それらの成果やノウハウは、お客様への企画提案や品質の向上、さらには次世代メディアの開発などに活用されています。事業協同組合 EPC- JAPAN

阿部 私は、大学時代の研究室の先生が『シブヤフォント』に関わっていたので、『ご当地フォント』の取り組みは知っていて、興味がありました。宮城でもできたらいいななんて思っていました。声がかかる少し前に、障がい者アートの施設の方と関わる機会があって。当時、身近に障がいがある方がいなかった私にとって、施設の方とやりとりする中で、障がいのある方や取り巻く環境について知ってほしい、というメッセージを受け止めきれず、自分に引け目を感じてしまっていました。同時に、一方からのメッセージにより、遠ざかってしまうことって起こり得るなと思いました。こっちも楽しい、あっちも一緒にやりたい、とお互いがWin-Winになる形で社会に影響がある姿がいいなと思っていました。なので、門脇さんから話を受けたときは、前のめりに「ぜひ!」と返事をしました。

伊東 私は障がい者アートにもともと興味はありましたが、『シブヤフォント』を知りませんでした。門脇さんから、経緯などをまずはお伺いして。ただ正直、障がいのある方とデザイナーとの共創です、と言われても腑に落ちなくて。障がい者アートは、原画をそのままというイメージで、デザイナーが手を加える想像ができませんでしたし、手を入れていい塩梅(あんばい)もわからなかったですね。やり方もどこかに載っているわけではないので、「これは一体何をどうやって?」と“?”だらけでした。でも「わからないけど、楽しそう」と思って、やってみたいと手を挙げました。

― 門脇さん自身と、障がい者福祉のつながりについてもお聞きしたいです。

門脇 大学で福祉を学んだことで、福祉が社会にどういう影響を与えるのかをずっと考えてきました。これが今回の取り組みのベースにあります。障がいがある方や、福祉で還元される側の方がいる。その方々と共生することで私たちが学ばせてもらうことってたくさんあると思います。それをマインドだけの価値ではなくて、ビジネス(収入)という価値に変換できる『シブヤフォント』の考え方が素晴らしいと思い、共鳴しました。単にボランティアでやりましょうというのとも全く違っていて、今まではアーティストでも何でもない方が絵を描いて、私たちの手で世に出す“共創”という行為によって、その活動そのものに価値を感じてもらって対価が払われるプロセスです。今までの福祉の考え方ではタブー視されてきた“商売”。障がい者アートという世界はあるけれども、アーティストではない障がいのある方も一緒に価値を生み出すことができる。根底にある想いと今回の取り組みが私の中でもリンクしました。

― 今回の『仙台ふぉんと』は、株式会社未来企画様と一緒に取り組めることになったんですよね。

門脇 未来企画さんは、地域に開かれた介護や福祉を通して、多様性を認め合える地域づくりを志している会社さんで、就労継続支援B型事業所「アスノバ」を運営されています。

「アスノバ」が入る、医食住と学びの多世代交流複合施設「アンダンチ」のWEBサイト(https://andanchi.jp/)

「アスノバ」が入る、医食住と学びの多世代交流複合施設「アンダンチ」のWEBサイト(https://andanchi.jp/)

直接、福井社長のところへお伺いし、斯く斯く然々こういうことをやりたくてご一緒いただけませんか・・・ということをカロリー高めにお伝えすると、すぐOKをくださって。さらに、施設を担当されている大越さんは、もともとこういう活動をやりたいと思っていたそうで。その場にいる人たちの思いが重なった瞬間でした。そうして、2024年4月に活動をスタートすることができました。

手を取り合う第一歩。差し伸べてくれたのは利用者さん

ー 実際、どのように利用者さんとコミュニケーションを取りながら進めたんですか?

門脇 まずは会って挨拶をしようと。

阿部 訪問したものの、どうその空間に入っていいのかわからなくて。大越さんから、いつもラジオ体操から始まるんですということを教えていただいたので、「じゃあ・・・一緒にラジオ体操します!」と混ぜてもらいました。

ラジオ体操の様子

ラジオ体操の様子

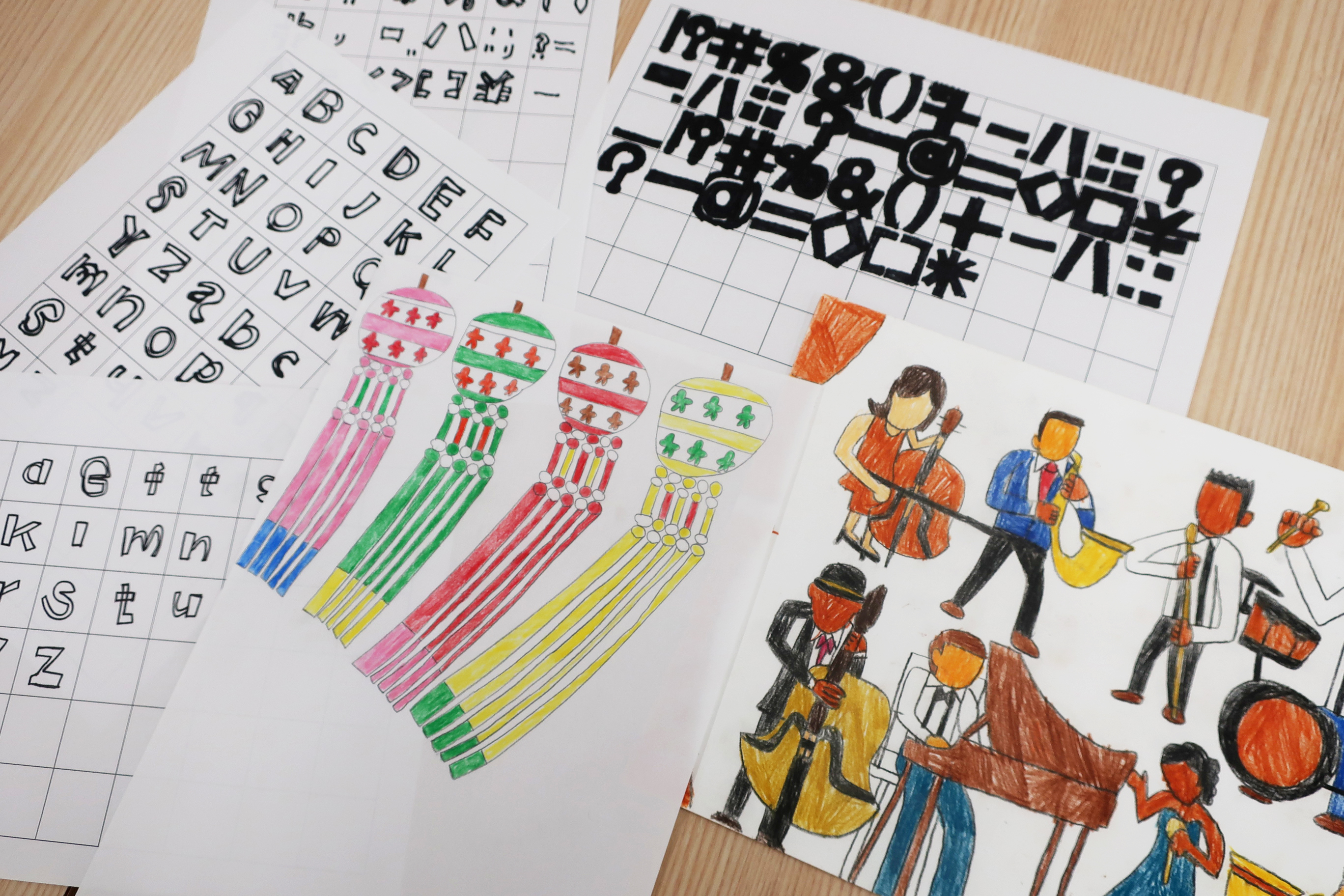

ラジオ体操を終えてから、ワークショップをやらせていただき、こちらから描いてほしいものを持って行き、フリーのイラストや写真などの素材、仙台らしく七夕やジャズフェスも入れて、あとは50音表とかですよね。

伊東 「この文字書いてくれる・・・?」って聞いて。興味がないものは描きたくないかなと思ったので、仙台に限らず、お花とかかわいいものも入れて、ランダムにたくさん素材をもっていきました。そこから好きなもの選んで描いてみようという感じで。

阿部 アスノバでは、普段は、施設内のお掃除や整備、古新聞でショップバッグを作る活動が仕事なので、あくまでも絵を描くのが好きな方が休み時間に絵を描いているという感じで。最初のワークショップは、もともと絵を描いていた方たちが4~5名集まってくださいました。2回目以降は、今まで絵を描いてこなかった方も、他のメンバーの方がやっているのを見て「ちょっと描いてみようかな」みたいな感じで混ざってきてくれましたね。

門脇 アスノバさんの日常に入らせてもらう、という感覚は持つようにしていて。日常を壊さず、できるだけ自然に絵を描く行為をプラスしてもらえたらと。いつもは好きな絵を描いていたけど、そこに少しだけ「コレ(仙台らしいもの)も描いてみよう」みたいに最初は促して、「これお願いします」という仕事を依頼する関係性ではなく、日常にいかに我々が溶け込むかというのは、みんな意識していましたね。

最初は、日常もわからなかったですよね。「この方はいつもこんな風に過ごしています」とか、「この方は描いている時は集中するから声をかけないでください」とかいろいろありました。私たちがうまく利用者さんとコミュニケーションをとるために、周りのスタッフの方から教えていただきながら進めて、お互いの“普通”を融合させるみたいな感覚でした。

阿部 利用者さんは、するっと、上手に私たちを日常に入れてくれましたよね。

伊東 最初は、お互いに壁がありましたけど2回目以降からすごくフレンドリーでした。私も、最初はすごく謙遜して身構えてしまっていましたが、回を重ねるごとに、日常を一緒に過ごす友達ぐらいの感じになっていました。

「この色も良くない?」「これ描けたってことは、これもいけそうじゃない?」とか。描き始めると個性がより出てきましたよね。黙々と描く方もいれば、身の上話を聞かせてくれながら描く方、立って描く方、至近距離で描く方など。

門脇 あと、私たちがいっぱい褒めるもんだから、利用者さんも嬉しかったみたい。

阿部 大越さんも「みんなの自己肯定感が爆上がりしました」って仰ってましたね。

伊東 「これ描いたからはやく見せたい」「次いつ来るの?」って、次々と声をかけてくれました。

阿部 私たちが行けない時は、大越さんが音頭をとってくださって。「お仕事だよ」と言うと、利用者さんの気持ちも乗ることがわかり、そのようにお願いしてくれていました。利用者さんも「仕事ならしょうがないか~」と描いてくれていたみたいです。

― ご自身の中での気付きや心境の変化はどうでしたか?

阿部 大越さんの印象深い言葉があって。「絵を描く利用者さんに大きな変化はありません。保護者の方や施設のスタッフが、うちの子の作品がこんな風にデザインになるんだ、こうして対価をいただくことができるんだと、周りの人たちの意識が変わりました。」と仰っていて。これが重要なんだろうなと思いました。私自身も、最初は、関わることへのハードルが高かったけど、2回目からは利用者さんから積極的に話をしようとしてくれて。勝手に壁をつくっていたのは私の方なのかもと気付きました。

伊東 『ご当地フォント』の事務局の方が「関係人口を広げていくんだよ」と仰っていて、それがまさに体現されていました。あと、関わればお互いただの人間だと。ワーク以外でも、休憩時間に中庭にいるヤギについてすごく詳しく教えてくれたり、歳の離れた友達ができた感覚でした。

『仙台ふぉんと』ロゴは「仙台」の多様な口の形がベースに

― 制作期間は約1年ということで、どのように進められたんですか?

阿部 オンラインレクチャー会というのが月1ペースであり、前半は、どう利用者さんと向き合うか・どうコミュニケーションを重ねて制作していくか、後半になると、契約・データ納品の話などがあり、4月の発表に向けて1個1個やっていった感じです。

2025年4月28日にシブヤフォントラボで開催された「第3回全国ご当地フォント発表会」

2025年4月28日にシブヤフォントラボで開催された「第3回全国ご当地フォント発表会」

― フォントとパターンがあるんですね。

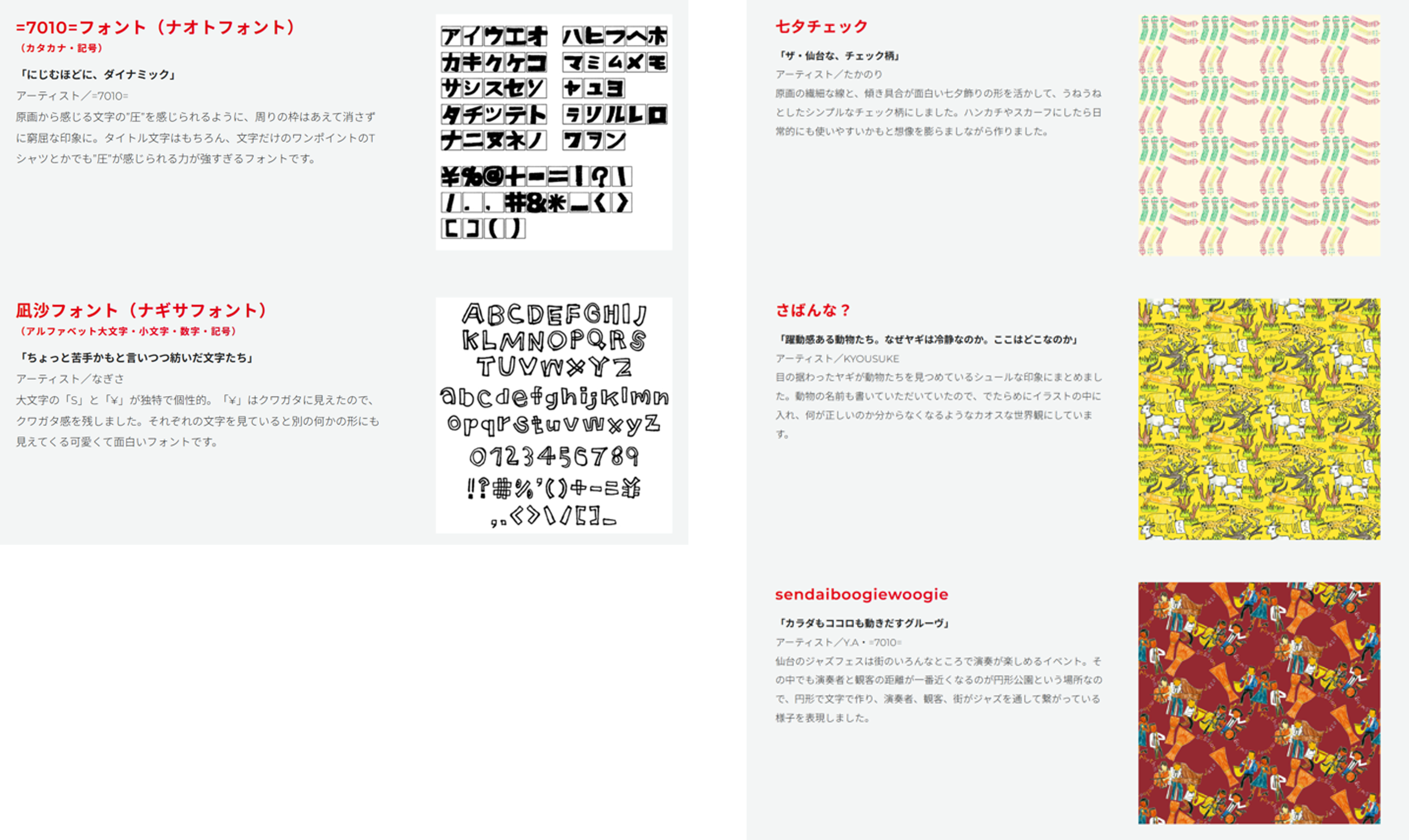

初回作成した「仙台ふぉんと」の2フォント・3パターン

初回作成した「仙台ふぉんと」の2フォント・3パターン

阿部 このフォントをつくるのが大変なんですよね。

伊東 登録できるフォントには、決められたパス※の数やサイズがあって、テンプレートに当てはめた後も、自分で文章にして見たときに、ここの文字の間が狭くなりすぎるとか、細かい調整を何度も重ねました。

最初も、原画を文字として視認させるために調整して、パス化して調整して、パス数を変えて調整して・・・と工数が多く、3か月くらいかかりました。

※パス…図形や輪郭を構成する要素。パスの数が多いほど、文字の形状をより詳細に表現できますが、ファイルサイズが大きくなる傾向があります。

利用者さんが描いてくださったフォントと図柄の原画

― こちらのロゴはどうやって生まれたんですか?

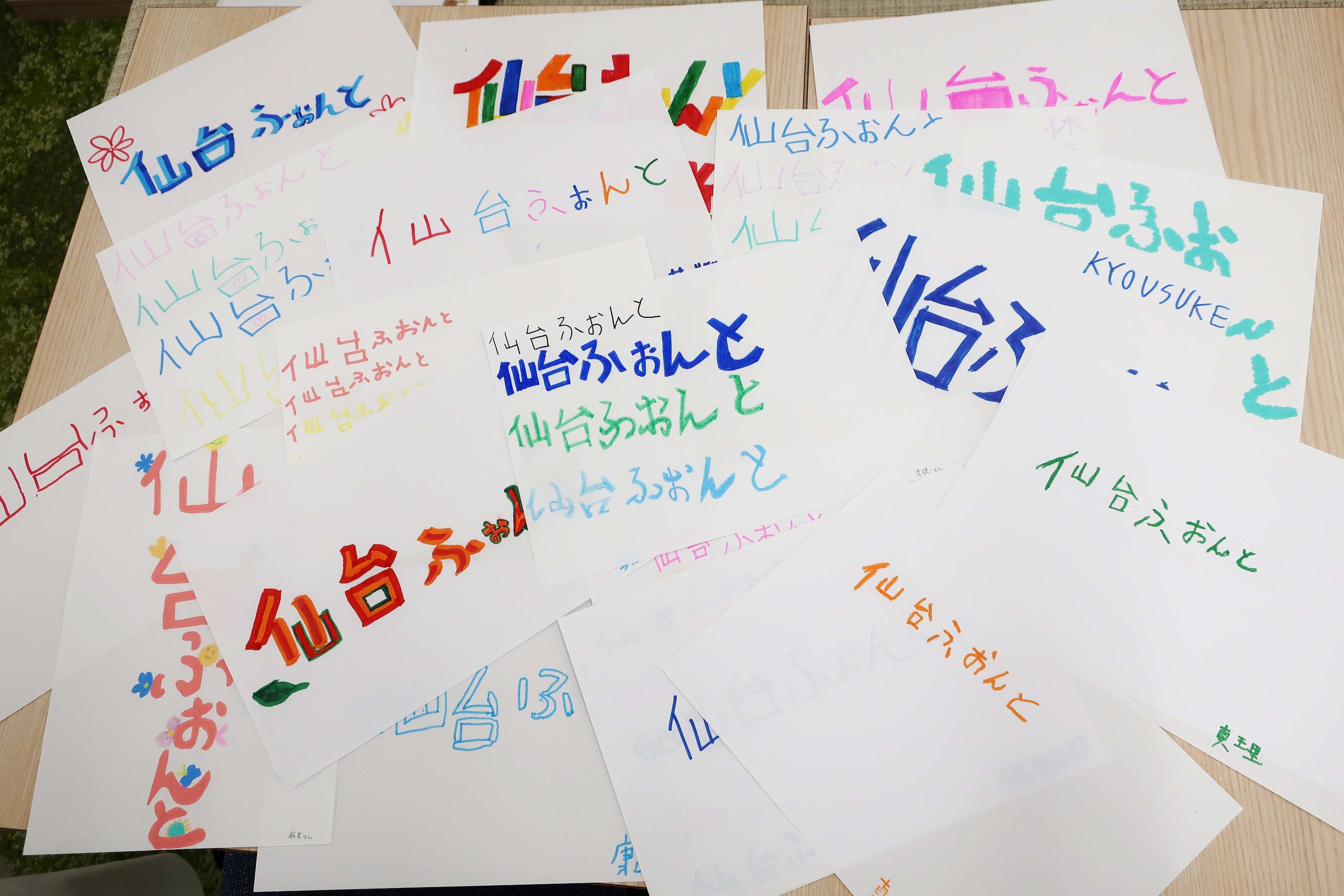

阿部 最初『仙台ふぉんと』という言葉を皆さんにとにかく描いてもらい、そこから考えました。

伊東 想像以上にたくさんの原画が集まったので、そのたくさんの文字を活かしました。仙台の“台”の“口”の部分を使い、文字自体は1人の方の原画を使わせていただきました。

『仙台ふぉんと』が地域と人をつなぐ架け橋に

阿部 成果発表会で、一番推進力・形にする力があるのは、『仙台ふぉんと』だと思うと言っていただいて。

ご当地フォントも、体制はそれぞれ異なっている中で、『仙台ふぉんと』の場合は、印刷工場を持つ当社だからこそ印刷物への活用ができたり、企画力・提案力を持っていることで、新しい需要を生み出せるのではないかと言っていただきました。

門脇 ビジネスとしてこのフォントをどう活用するか?までを考えた時に、当社は、人と人、企業と企業をつないでコトを起こすという考え方が根付いているので、ビジネスに結びつけるのも得意ですよねと、言っていただけたのかなと思います。イメージしていることはたくさんあって、今からですね!

例えば、パターンが増えたら、絵として購入やレンタルができて、オフィスアートで毎月絵が変わるように設置するとか。

阿部 なので、今は2軸で頑張らないといけないなと思っていて。まずは自分たちの素材を増やしていくことと、地域でどんどん発信をしていくことの両方を頑張りたいですね。

門脇 まずは自社でたくさん活用していけるといいですね。未来企画さんからグッズも作りたいという話もあります。

阿部 これまでには、七十七銀行さんや商工会議所さん、クラウドファンディングの返礼品への起用など、ご相談も少しずつ増えています。

門脇 すごくいい取り組みだねと言ってくださる企業さんは多いですが、自分たちがどう参画できるのか、『仙台ふぉんと』を採用したいけど、イメ―ジがわかないという企業さんも多くて。当社もどういうご提案ができるといいのか模索しながらではあります。今、伊藤園さんから、全国の自動販売機のラッピングにシブヤフォントを起用して福祉に還元する取り組みを実施しているので仙台でもぜひ、というお話をいただきました。また、まだ私たちの分だけですが、名刺もつくってみました。

― 共創ワークという形だと、一緒にいろんなことにチャレンジしていけそうですね。

門脇 色々変化をさせていくことが前提になっているデータのつくりなので、例えば枠の色を変えるとかもできる。アーティストの方の作品ではそうはいかないと思うんですけど、使う人も共創の一つになって、最初の原作者、デザイナー、使う人がみんなでそのデザインを活用するみたいなイメージなので、新しい考え方かなと思います。

伊東 こうした話が生まれるきっかけをたくさんつくっていきたいですね。ニーズがあるところと、自社から。

― 仙台ふぉんとをきっかけにどんな変化を起こせたらいいなというのはありますか?

阿部 まずは、かわいい・おしゃれと感じて、使ってもらう入口がいいなと思っていて。次のステップで、自分が使ったことによって、福祉に還元されていることに気が付いてもらって、積極的に使っていこうとなることが、使っていただく方のゴールかなと思います。

伊東 興味を持ってもらうことですよね。仕組みに気が付くのは全然後でいいと思う。それを使ってもらうことで他の方に知ってもらって、また関係性がどんどん広がっていくといいなと思います。

門脇 地域にどう貢献できるか、地域とどう交流を深められるかを、考えている企業さんは多いと思います。そんな中で、地域との交わり方や地域への踏み出し方を迷っている企業さんがいらっしゃったら、私たちの仙台ふぉんとの取り組みがそのきかっけになるといいなと思います。交流の場をつくることや貢献の仕方の一つに仙台ふぉんとがなる。私たちの軸としている地域を元気にするというミッションにも役立つと思います。取り組み自体は、最終的に福祉に還元するという行為ではありますが、仙台ふぉんとが地域と人をつなぐ架け橋になればいいなと思います。つながりを生む手法も様々ある中で、アートで生み出そうとしているのも当社らしいですね。